※当ブログはアフィリエイト広告を利用しております。

「なぜ疲れるのか」「なぜ心が沈むのか」。

誰もが感じるこうした疑問に、科学的な答えを出した日本人研究者がいます。

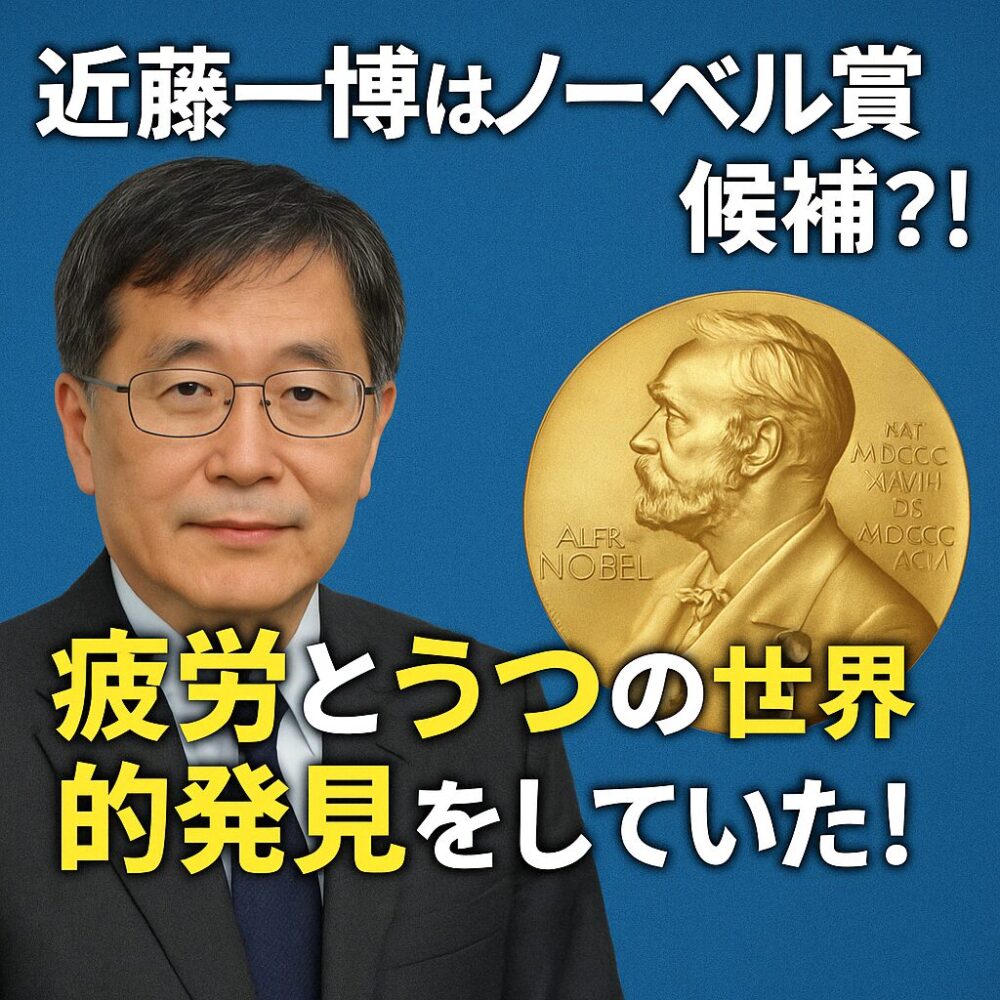

東京慈恵会医科大学の近藤一博教授は、疲労やうつ病の原因がウイルス感染と脳の炎症に関係していることを世界で初めて示しました。

従来の常識を覆すこの発見は、医学に新たな視点をもたらし、「ノーベル賞級」と評されています。

この記事では、その研究の全貌と社会的なインパクトを、わかりやすく丁寧に解説します。

近藤一博 ノーベル賞級の研究とは?

疲労は脳の炎症だった?

近藤教授は、誰もが経験する「疲れ」の正体を追い求めてきました。

その結果たどり着いたのが、「疲労とは脳の中のごく小さな炎症である」という革新的な仮説です。

特に注目したのが、ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)や7(HHV-7)の再活性化。

これらのウイルスは、疲労やストレスで活動を再開し、体内の炎症反応を引き起こします。

近藤教授は、唾液中のウイルス量を測ることで、疲労度を数値で「見える化」する手法を確立しました。

これにより、主観に頼るしかなかった疲労評価が、科学的・客観的な方法で行えるようになったのです。

近藤一博 ノーベル賞候補とされる理由

うつ病とウイルス遺伝子の関係を世界初解明

近藤教授のもう一つの重要な発見が、うつ病の新たな原因遺伝子「SITH-1」の特定です。

これはヒトヘルペスウイルス6が潜伏感染中に発現する遺伝子で、神経細胞内へのカルシウム流入を促し、脳内の炎症を引き起こします。

その結果、ストレスへの耐性が低下し、抑うつ状態が発生。

実験により、この遺伝子を持つ人は、持たない人よりもうつ病を発症する確率が約12倍高いことも判明しました。

これは、うつ病を「心の問題」ではなく、ウイルスと遺伝子に起因する「生物学的疾患」と捉える新たな見方を生んだ画期的な発見です。

近藤一博 ノーベル賞に匹敵する社会的意義

疲労とうつを科学で説明する新たな医療の幕開け

従来、過労やうつ病は「がんばり過ぎ」「心の弱さ」といった精神論で語られがちでした。

しかし近藤教授の研究は、これらの問題がウイルスによる炎症反応や遺伝子レベルの異常によって引き起こされている可能性を明らかにしました。

この発見により、過労死のような深刻な社会問題にも科学的な光が当たり、治療や予防の可能性が広がっています。疲労やうつを測定・診断できる未来の医療が、いま着実に形になりつつあります。

近藤一博 ノーベル賞受賞の可能性と世界の評価

なぜ今、受賞していないのか?

2025年現在、近藤教授はまだノーベル賞を受賞していません。

その理由の一つとして、彼の研究対象であるウイルス(HHV-6など)が、社会的に大きな注目を集める対象ではなかったことが挙げられます。

教授自身も、「新型コロナのような注目ウイルスではない」と語っていますが、専門家の間ではその業績が「ツアハウゼン博士(HPV発見でノーベル賞受賞)に匹敵する」との声もあり、今後の動向に注目が集まっています。

近藤一博 ノーベル賞級の主な研究業績まとめ

| 業績 | 内容 |

|---|---|

| 疲労の可視化技術 | 唾液中のヘルペスウイルス量で疲労を数値化 |

| 脳炎症メカニズムの解明 | 疲労の原因が脳の炎症であることを科学的に立証 |

| SITH-1遺伝子の発見 | うつ病のリスクを高めるウイルス由来遺伝子を特定 |

| 社会的健康課題への貢献 | 過労死やうつの原因を明らかにし、社会対策の土台を提供 |

| 疲労体質の遺伝的背景を初解明 | 疲労・うつ病が遺伝的に受け継がれる仕組みを2024年に発表 |

まとめ:近藤一博 ノーベル賞級の業績が切り拓く未来

疲労やうつ病を「可視化」し、その正体に迫った近藤一博教授の研究は、医学と社会の両面に革新をもたらしています。

私たちが「気のせい」「心の問題」と片付けてきた症状に、明確な科学的根拠が示されることで、より的確な診断や予防が可能になる未来が現実味を帯びてきました。

ノーベル賞という評価にとらわれずとも、その功績は世界レベル。

今後、彼の研究がどこまで進化するのか、そして医学の常識をどこまで塗り替えるのか、大いに注目されます。

- Q近藤一博教授はなぜ「ノーベル賞級」と言われているのですか?

- A

疲労やうつ病とウイルスの関係を世界で初めて科学的に明らかにしたためです。特に「SITH-1遺伝子」や疲労を可視化する技術の発見は、医学の常識を大きく変えるもので、精神疾患の生物学的原因を特定したことが高く評価されています。

- Q「SITH-1遺伝子」って何ですか?

- A

ヒトヘルペスウイルス6(HHV-6)が潜伏感染中に発現する特殊な遺伝子で、脳内の神経細胞に異常なカルシウム流入を引き起こし、炎症を誘発することで、うつ病の発症に深く関与するとされています。

- Q疲労を「見える化」するってどういうこと?

- A

近藤教授は、唾液中に含まれるヘルペスウイルスの量を測定することで、体がどれほど疲れているかを客観的に判断できる技術を開発しました。これにより、医療機関で「本当に疲れているかどうか」を科学的に評価できるようになっています。

- Qなぜ近藤教授はまだノーベル賞を受賞していないのですか?

- A

研究対象となるウイルス(HHV-6など)が社会的な注目を集めにくいことや、研究が比較的新しいことが理由と考えられます。ただし、業績の評価は非常に高く、今後の受賞の可能性は十分にあります。

- Qこの研究は私たちの生活にどう役立つのですか?

- A

慢性疲労やうつ病に対して、早期の診断や正確な治療ができるようになると期待されています。また、企業や学校での過労・ストレス管理の仕組みも変わる可能性があります。

コメント